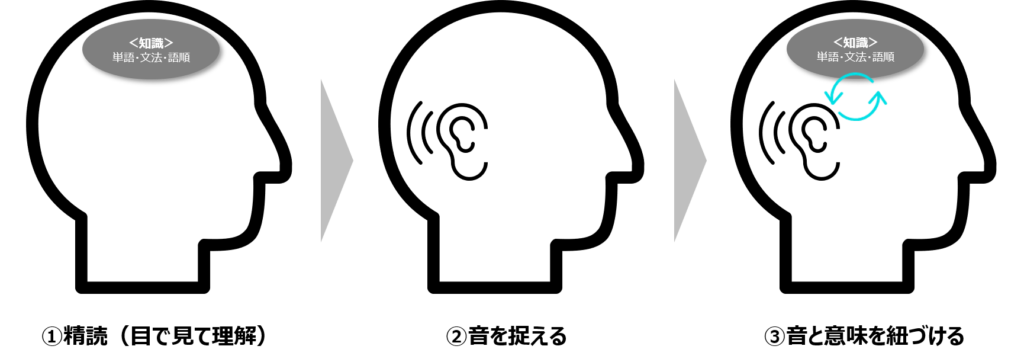

リスニングの要素を考えると、トレーニングの方法は大きく以下のステップになります。

①精読/目で見たら100%理解できるようにする

②音を捉える

③音と意味を紐づける

具体的なトレーニング手順は以下の通りです。

1.精読/目で見たら100%理解できるようにする

「リスニングが難しい」と感じていても、実はその内容を目で見ても正確には意味を理解できていないということがよくあります。

リスニングをするうえで、目で見て理解ができない文章を、音で聞いたら急に理解ができるということは基本的にはないため、まずはしっかりと目で見てわかる状態を作る、つまり精読を行います。

具体的に、精読ができるというのはどういうことでしょうか?

これは単語や語順を含めて「目で見たら」100%その文章を理解できていて、その文の内容を中国語の語順のままに意味を正しく理解できるということです。

「我每天早上喝两杯咖啡」

という文であれば

「私は/毎日朝 / 飲みます / 二杯のコーヒーを」

と理解できていればOKです。

もし仮に「 咖啡 」という単語がわからなかったり、「 早上 」という単語を知らなかったとしたら、当然この文の意味を正確に理解することはできません。

なんか毎日二杯飲んでるんだなあ・・・

というボヤけた意味の理解になってしまいます。

では、単語を全て知っていれば良いのかというとそうではありません。正確に意味を捉えるためには、文法の理解も必要です。

特に中国語は日本語とは異なり「てにをは」といった助詞がないので、語順によって、私がコーヒーを飲むのか、コーヒーが私を飲むのか(文の意味としてはあり得ませんが)が決まります。時間が主語の後に来て、その後に動詞が来るなども重要ですね。

ゴールの状態:単語や文法、語順を完全に理解し、中国語の語順のまま訳をすることができる(または、1つ1つイ明確なメージを積み重ねることができる)状態

確認方法:実際に1つ1つ逐語訳をしてみましょう。何となく意味を捉えてしまってるところがないか確認できればOKです。

2.音を捉えるためのトレーニング

精読で正確な意味がわからないのに、リスニングで正確な意味がわかることはありません。ただ、精読ができればリスニングができるというわけでもありません。

リスニングができるというのは、精読に加えて「音がわかる」という要素が必要だからです。そのため、ここからは音を捉える力を強化します。

2-1.音に意識を置いて、スクリプトを見ながら、音源を聞いて、止めて音読

音を捉える力を強化するためのトレーニングが「音読」です。

今まで文字情報だった文を、音情報と繋げていくトレーニングなので、最初は文を見ながら「 この漢字はこんな音なんだな」と意識しながら、正しい音を聞いて、止めて、真似するように音読しましょう。

音読回数の目安は10回です。

2-2.音に意識を置いて、スクリプトを見ないで、音源を聞いて、止めて音読

スクリプトを見ながらの音読に慣れてきたら、徐々に文字から目を離し、スクリプトを見なくてもその音が何を指しているかがわかるまで音読を繰り返しましょう。

音読回数の目安は10回です。

2-3.音に意識を置いて、スクリプトを見ないでシャドーイング

ここまでは音源を聞いて、止めて、真似するように音読をしましたが、実際のリスニングは自分のペースで聞くのではなく、音源(話し手)のスピードに合わせて聞く必要があります。

そこで、ここからは音源(話し手)のスピードに合わせて音を捉えられるようになるために、スクリプトを見ずに、音源を流し、止めずに少し後追いでその音の真似をします(これをシャドーイングと言います)。

シャドーイングを行う際、もし音源のスピードが速すぎて追い付けないということがあります。その時は、まず0.5倍速など、少し遅いスピードからはじめ、それができたら0.6→0.7→0.8と徐々にスピードを上げて、最終的には1.0倍速でも聞こえてきた音を抜け漏れなくシャドーイングできる状態に仕上げましょう。

ゴールの状態:文章を見ないで、聞いた音を抜け漏れなくシャドーイングできる(発音の再現度、精度は問わない)

確認方法: 自分のシャドーイング音声を聞いて、音を抜け漏れなく真似できているかを確認し、抜け漏れが無ければ次のステップに進みましょう(コーチに音声を送って確認してもらうのがベストです)。

音に意識を置いたシャドーイングの完成度例を音声でも掲載しておくので、参考にしてみてください。「李老师让他们好好儿学习, 好好儿锻炼身体。」

◎これだけできてればバッチリなので次に進みましょう

〇完璧でないけどここまでできていれば「音を全て捉える」という目的は達成できているので次に進みましょう

△まだ音に抜け漏れがあるのでもう少し(かなり)練習しましょう

3.音と意味を紐づけるためのトレーニング

ここまでで、精読ができる(見て100%意味がわかる)、さらに音を捉えることもできるという状態を作りましたが、これらに加えて、実際のリスニングでは「音と意味を紐づける力」が必要になります。

この「音と意味を紐づける力」を身に付けるために行うトレーニングもやはり「音読」です。

3-1.意味を考えながら音源を聞いて、止めて音読(スクリプトは見ない)

音を捉えるための音読とは違い、ここでの音読は意味を理解しながらの音読です。 文を見ずに、正しい音を聞いて、止めて、中国語の語順のまま意味を理解しながら音読しましょう。

この時、もし頭の中で意味を理解することができない箇所があったら、精読の内容を見て確認してから再開します。

最初はゆっくりでないと意味を理解しながら音読するのは難しいと思うので、小まめに音源を止め、ゆっくりと、自分のペースで意味を理解しながら音読しましょう。ただの音マネになってしまわないように要注意です。

音読回数の目安は10回です。

ゴールの状態: 文章を見ないで、途中止めながら音を聞き、その意味を理解しながら自分のペースで音読ができる状態 。

確認方法: 音の後に続いて声に出して、途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認し、無ければ次のステップに進みましょう。

3-2.意味を考えながらシャドーイング

ここまでは音源を聞いて、止めて、自分のペースで意味を理解しながら音読を行いましたが、ここからはシャドーイングを行います。

シャドーイングを行う際、もしスピードに追い付けないという場合には、まず0.5倍速など、少し遅いスピードからはじめ、それができたら0.6→0.7→0.8と徐々にスピードを上げて、最終的には1.0倍速でも聞こえてきた音の意味を抜け漏れなく捉えられている状態に仕上げましょう。

この意味を理解しながらのシャドーイングができるスピード以下の音源は、リスニングをした際に必ずハッキリと意味を捉えながら聞くことができます。

ゴールの状態: 文章を見ないで、音源を止めずに、意味を理解しながらシャドーイングができる状態 。

確認方法:意味を理解しながらシャドーイングを行い、途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認し、無ければ次のステップに進みましょう。

また、自分が意味を理解しながらシャドーイングができているかどうかの確認方法の1つとして、その内容について、感情を込めて、自分のセリフとして発話ができているかどうかというのを基準にすることもできます。これは、意味を理解できていないと感情を込めて話すことはできないから、というものです。

4.リスニング確認

最後にスクリプトを見ずに通常スピードでリスニングを行い、 途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認しましょう。

もし意味が飛んでしまう箇所がある場合には、その箇所を中心に再度「3-2.意味を考えながらシャドーイング」のステップに戻りトレーニングを行い、聞こえるように変えていきます。

問題無く聞こえ、少し負荷を上げたい場合には、1.1倍速、1.2倍速とスピードを上げても聞こえるように仕上げましょう。

よく同じ文を何度も練習していると「もう内容を覚えてしまったのでリスニングの練習になりません」という声を聞きます。このリスニングトレーニングの目的は、中国語の文を聞いた時、遅延なくその言葉の意味を正確に把握することです。なので、全体の意味を知っているかどうかということとは関係なく、聞こえた中国語の意味を、その語順のまま捉えているかどうかということに意識を置いてトレーニングを行いましょう。