使用するテキスト

まずはこのコースで使用する市販の教材を入手しましょう。

これらの教材は1冊ずつ進めるのではなく、毎週複数の宿題(教材)を並行して取り組んでいきます。

使用テキスト

- CD3枚付 日本人のための 中国語発音完全教本

- 中国語検定HSK公式過去問集4級 2018年度版

- 中国語検定HSK公式過去問集5級 2018年度版

- 合格奪取! 新HSK 5級 トレーニングブック [読解・作文問題編]

- 中国語わかる文法

使用アプリ

宿題概要全体像

具体的な宿題は以下の通りです。

左側の数字が週を表していて、右にその週の宿題が記載されています。つまり、第1週目、今日からの宿題が「完全教本第一部分」「HSK5級1〜300見てわかる」「HSK4級過去問第2回リーディング第3部分回答→分析・復習」「HSK4級過去問第2回第3部分26~35回答&復習」「中国語わかる文法1~28」だとわかります。

| week/宿題 | 発音 | 単語 | リーディング | リスニング | スピーキング ライティング | その他 |

| 1 | 完全教本 第一部分 | HSK5級 1〜300 見てわかる | HSK4級過去問第2回 リーディング 第3部分 回答→分析・復習 | HSK4級過去問第2回 第3部分26~35 回答&復習 | ー | 中国語 わかる文法 1~28 |

| 2 | 完全教本 第二部分 | HSK5級 1〜300 聞いてわかる | HSK4級過去問第2回 リーディング 第3部分 スラッシュリーディング | HSK4級過去問第3回 リスニング 第3部分26~35 回答&復習 | ー | 中国語

わかる文法 29~48 |

| 3 | 完全教本 第三部分 | HSK5級 301〜600 見てわかる | HSK4級過去問第3回 リーディング 第3部分 回答→分析・復習 | HSK4級過去問 第1~3回 リスニング 第3部分26~35 復習 | ー | 中国語

わかる文法 49~82 |

| 4 | 完全教本 第四部分 | HSK5級 301〜600 聞いてわかる | HSK4級過去問第3回 リーディング 第3部分 スラッシュリーディング | HSK4級過去問第1回 リスニング 第3部分36~45 回答&復習 | ー | 中国語

わかる文法 83~106 |

| 5 | 完全教本 第三部分 | HSK5級 601〜900 見てわかる | 合格奪取 STEP2 | HSK4級過去問第2回 リスニング 第3部分36~45 回答&復習 | ー | 中国語

わかる文法 107~156 |

| 6 | 完全教本 第三部分 | HSK5級 601〜900 聞いてわかる | 合格奪取 STEP3 UNIT1練習1~6 | HSK4級過去問第3回 リスニング 第3部分36~45 回答&復習 | ー | 中国語

わかる文法 157~169 |

| 7 | 課題文 | HSK5級 1〜1000 見てわかる | 合格奪取 STEP3 UNIT2練習1~3 | HSK4級過去問 第1~3回 リスニング 第3部分36~45 復習 | ー | 中国語

わかる文法 170~211 |

| 8 | 課題文 | HSK5級 1〜1000 聞いてわかる | 合格奪取 STEP3 UNIT2練習4~6 | HSK5級過去問第1回 リスニング 1〜20(第1部分) 回答&復習 | 合格奪取 STEP4 作文の形式を知る | 中国語

わかる文法 212~244 |

| 9 | 課題文 | HSK5級 1001〜1300 見てわかる | HSK5級過去問第1回 リーディング第1・第2部分 回答&復習 | HSK5級過去問第2回 リスニング 1〜20(第1部分) 回答&復習 | ー | HSK5級 過去問力試し 第2回を解いて 点数を報告 |

| 10 | 課題文 | HSK5級 1001〜1300 聞いてわかる | HSK5級過去問第2回 リーディング第1・第2部分 回答&復習 | HSK5級過去問第3回 リスニング 1〜20(第1部分) 回答&復習 | ー | ー |

| 11 | 課題文 | HSK5級 1301〜1456 見てわかる | HSK5級過去問第3回 リーディング第1・第2部分 回答&復習 | HSK5級過去問 第1~3回 リスニング 1〜20 復習 | HSK5級過去問第1回 作文 第1・第2部分 | ー |

| 12 | ー | HSK5級 1301〜1456 聞いてわかる | HSK5級過去問 第1~3回 リーディング第1・第2部分 復習 | HSK5級過去問第1回 リスニング 1〜30(会話まで) 回答&復習 | HSK5級過去問第2回 作文 第1・第2部分 | ー |

| 13 | ー | HSK5級 1〜1456 復習 | HSK5級過去問第1回 リーディング第3部分 回答&復習 | HSK5級過去問第2回 リスニング 1〜30(会話まで) 回答&復習 | ー | ー |

| 14 | ー | HSK5級 1〜1456 復習 | HSK5級過去問第1回 リーディング第3部分 スラッシュリーディング | HSK5級過去問第3回 リスニング 1〜30(会話まで) 回答&復習 | ー | ー |

| 15 | ー | ー | HSK5級過去問第2回 リーディング第3部分 回答&復習 | HSK5級過去問 第1~3回 リスニング 1〜30 復習 | HSK5級過去問第3回 作文 第1・第2部分 | HSK5級 過去問力試し 第4回を解いて 点数を報告 |

| 16 | ー | ー | HSK5級過去問第2回 リーディング第3部分 スラッシュリーディング | HSK5級過去問第1回 リスニング 31〜45(長文) 回答&復習 | ー | ー |

宿題を100%こなすには毎日2時間(1週間で約15時間)以上の学習時間捻出が必要です。できれば1週間で20時間を目指しましょう。(もし毎日1時間で取り組むのであれば1週間の宿題を2週間かけて取り組みます)

と言っても、毎日まとまった時間を2時間確保する必要はありません。細かい時間を積み上げていきましょう。

1日2時間の例としては、朝15分、通勤電車で15分、昼休みに30分、残業前に15分、帰りの電車で15分、帰宅後に30分、これで2時間です。

これに加えて本当に細かいコーヒーブレイクや歩きながら音読をするなどを加えればもう少し時間を作ることができるので、ご自身の生活を振り返り、どういう時間を使おうかなと考えてみてください。

後ほど具体的なスケジュール作成についてもお伝えしますので、まずは宿題の内容を確認していきましょう。

今週の宿題は以下5つの宿題があるので、1つずつ確認していきましょう。

- 完全教本第一部分

- HSK5級1〜300見てわかる

- HSK4級過去問第2回リーディング第3部分回答→分析・復習

- HSK4級過去問第2回第3部分26~35回答&復習

- 中国語わかる文法1~28

発音

使用するテキスト:CD3枚付 日本人のための 中国語発音完全教本

文法の来週までの宿題のゴールは第一部(母音)について発音方法を理解して、自分なりに発音することができる状態です。

そのための手順は以下の通りトレーニングを進めていきましょう。

トレーニング手順

- 基本知識の習得(1日目)

P.7~P.13を読んで、中国語の発音記号であるピンインとは何か、表記する際のルールはどうなっているかなど、発音トレーニングを始める前にその基礎知識を身につけましょう。 - 動画部分の練習(2・3日目)

テキストと対応しているYouTube動画を使うことで口の形などを意識して練習が可能です。ただし、細かい説明はテキストに記載されているため、テキストの該当部分を見ながら動画の真似して発音をしましょう。 - 音源部分の練習(4〜6日目)

テキストと音源には動画にはない練習も含まれているので、動画の練習が終わったらテキストと音源のみで発話練習をしましょう。

- 母音は口の形が命なので、必ず大げさに発音する。

- ついごまかしてしまわないように、できるだけ大きな声で練習する。

ここまでで今週のゴールに到達しているはずですが、いかがでしょうか?

もし「ゴールってなんだっけ?」となってしまっている場合は改めてゴールを確認してから進めましょう。

第三部分だけ多くトレーニングする理由

ここから4週間かけて第一部分から第四部分までのトレーニングを進めますが、5週目と6週目ではその中でも第三部分を繰り返しトレーニングします。

第三部分は声調について練習する部分です。中国語ではどの発音も大切ですが、特に声調は重要で、少し間違えると誤った意味に変わってっしまうこともあります。そして、重要にも関わらず一朝一夕では身につかないので、途中で止めてしまわないように、宿題として組み込んでいます。

二音節以上の声調の組み合わせを繰り返し発音することで、頭でわかるだけでなく、身体でも覚えるつもりでトレーニングを行いましょう。

単語

使用するアプリ:HSK公認単語トレーニングアプリ

範囲:HSK5級1〜300

ゴール:

中国語(漢字)を見たら日本語の意味がすぐにわかり、中国語を聞いても、70%についてはその日本語の意味がわかる状態

以下の手順でトレーニングを進めていきましょう。

- 見ながら聞き流す

アプリの⚙マークを押して、「見ながら聞き流す」モードにして、1〜300まで全てを見ながら聞き流します。このとき、漢字・音・意味の3つの要素をつなげる意識でアプリの音声に続いて音読しましょう。 - 中国語を見て意味を考える

「見ながら聞き流す」が終わったら、今度は⚙マークで「中国語を見て意味を考える」モードに変え、見て意味がわからない単語は右上の❗️マークをタップします。(こうすることで後から振り返りができます)最初の「見ながら聞き流す」で少しわかるようになっているものもあるかと思いますが、この時点で半分以上わからなくても問題ないです。 - 全単語リストで弱点を克服する

全単語リストの画面の「❗️弱点」をタップすると、先ほど❗️️️つけた単語だけが表示されます。ここで右上の「連続再生」をタップし、再度音読して覚えなおしましょう。覚えた単語の❗️は外して、全ての単語の❗️が外せたら完了です。 - 再び、中国語を見て意味を考える

再度「中国語を見て意味を考える」モードで全単語を確認し、見て意味がわからない単語にだけ❗️をつけ、全単語リストから「❗️弱点」だけを連続再生で覚えて、覚えた単語の❗️を外していきましょう。❗️が全て外れるまでこのサイクルを繰り返します。

さて、ここまででゴールにたどり着いたかと思います。もし「ゴールってなんだっけ?」となってしまっている場合は、必ず再度ゴールの状態を確認しましょう。

隙間時間で単語の勉強をしようとした時、❗️がついているものだけに集中できれば、苦手な単語に触れる回数が自然にどんどん増えます。単語に難易度という概念は存在しません。触れる頻度の少ない単語は難易度が高いように感じます。これは日本語であっても同じです。なので、触れる頻度を極限まで高め、その単語の難易度を下げましょう。

- 漢字は書けるようにしないといけませんか?

-

結論としては、書けなくても良いです。今は日常生活でもタイピングが殆どで、書く機会は少ないので、日本語の薔薇のように、「読めるけど書けない」という状態でも良いです。タイピングはピンインで行いますので、ピンインを覚えることを漢字が書けるようにすることよりも優先しましょう。ただし、テストで書く機会がある場合など、特別な必要性がある場合はやはり書けるようにしないといけません。

- 最初の手順1と2をすぐにやる

これをすぐにやることで、その後隙間時間を有効に使えるようになります。隙間時間の有効活用には、その前の仕込みがとても重要なので、意識的に早い段階での仕込みを行いましょう。 - 隙間時間を使う

駅のホームで電車を待っている間、コピーを取っている間、エレベーターの中など、1分単位の時間を使いましょう。単語は隙間時間に適したトレーニングです。 - 極限まで頻度を高める

単語を覚えても忘れてしまいます。忘れるものです。ただ、完全に忘れてしまうと思い出すのも大変になってしまうので、忘れてしまう前に思い出す感覚で、単語に触れる頻度を上げましょう。睡眠時をのぞいて、5時間以上あけないことを心がけてください。忘れることに対してショックを受けたり、くよくよしないでくださいね。

リーディング

範囲:HSK4級過去問第2回リーディング第3部分

ゴール:範囲の問題について、根拠をもって解けるだけでなく、全ての文の意味を理解して読むことができる状態

ゴール到達のために、以下のステップを順に進めて行きましょう。

- 力試しで解いてみる

- 答え合わせをする

- 自信がない問題は解説を読んで理解する

- 理解できたと思ったら答えの根拠を声に出して説明してみる

- 再度問題文含め、全ての中国語文について不明な点が無いか確認する

- ゆっくりで良いので、中国語の語順で(前から)文を理解できることを確認

問題が解けることだけでなく、全ての文がしっかり読める、理解できることをゴールにしましょう。 そのため、不明な単語や文構造は調べ、ゆっくりで良いので中国語の語順で(前から)文を理解できることを確認までして完成です。

リスニング

範囲:HSK4級過去問第2回 第3部分26~35

ゴール:範囲にある中国語の文を聞いて、意味がハッキリと理解できる。また、日本語訳が言えることです。

ゴールの状態に仕上げるために、以下の手順でトレーニングを行いましょう。

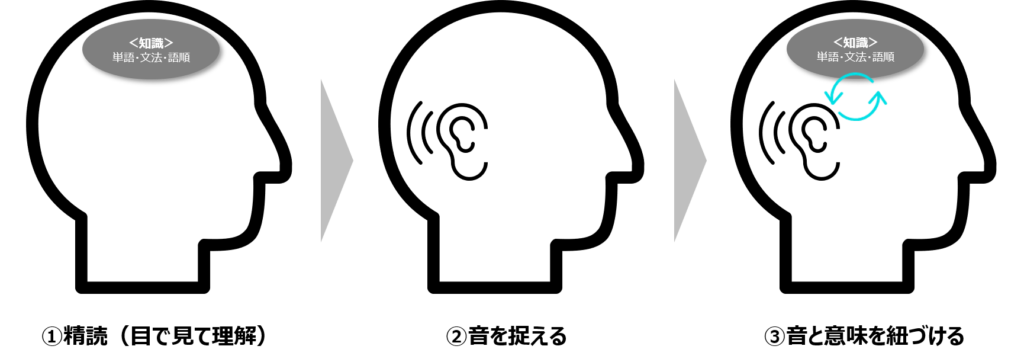

リスニングの要素を考えると、トレーニングの方法は大きく以下のステップになります。

①精読/目で見たら100%理解できるようにする

②音を捉える

③音と意味を紐づける

具体的なトレーニング手順は以下の通りです。

1.精読/目で見たら100%理解できるようにする

「リスニングが難しい」と感じていても、実はその内容を目で見ても正確には意味を理解できていないということがよくあります。

リスニングをするうえで、目で見て理解ができない文章を、音で聞いたら急に理解ができるということは基本的にはないため、まずはしっかりと目で見てわかる状態を作る、つまり精読を行います。

具体的に、精読ができるというのはどういうことでしょうか?

これは単語や語順を含めて「目で見たら」100%その文章を理解できていて、その文の内容を中国語の語順のままに意味を正しく理解できるということです。

「我每天早上喝两杯咖啡」

という文であれば

「私は/毎日朝 / 飲みます / 二杯のコーヒーを」

と理解できていればOKです。

もし仮に「 咖啡 」という単語がわからなかったり、「 早上 」という単語を知らなかったとしたら、当然この文の意味を正確に理解することはできません。

なんか毎日二杯飲んでるんだなあ・・・

というボヤけた意味の理解になってしまいます。

では、単語を全て知っていれば良いのかというとそうではありません。正確に意味を捉えるためには、文法の理解も必要です。

特に中国語は日本語とは異なり「てにをは」といった助詞がないので、語順によって、私がコーヒーを飲むのか、コーヒーが私を飲むのか(文の意味としてはあり得ませんが)が決まります。時間が主語の後に来て、その後に動詞が来るなども重要ですね。

ゴールの状態:単語や文法、語順を完全に理解し、中国語の語順のまま訳をすることができる(または、1つ1つイ明確なメージを積み重ねることができる)状態

確認方法:実際に1つ1つ逐語訳をしてみましょう。何となく意味を捉えてしまってるところがないか確認できればOKです。

2.音を捉えるためのトレーニング

精読で正確な意味がわからないのに、リスニングで正確な意味がわかることはありません。ただ、精読ができればリスニングができるというわけでもありません。

リスニングができるというのは、精読に加えて「音がわかる」という要素が必要だからです。そのため、ここからは音を捉える力を強化します。

2-1.音に意識を置いて、スクリプトを見ながら、音源を聞いて、止めて音読

音を捉える力を強化するためのトレーニングが「音読」です。

今まで文字情報だった文を、音情報と繋げていくトレーニングなので、最初は文を見ながら「 この漢字はこんな音なんだな」と意識しながら、正しい音を聞いて、止めて、真似するように音読しましょう。

音読回数の目安は10回です。

2-2.音に意識を置いて、スクリプトを見ないで、音源を聞いて、止めて音読

スクリプトを見ながらの音読に慣れてきたら、徐々に文字から目を離し、スクリプトを見なくてもその音が何を指しているかがわかるまで音読を繰り返しましょう。

音読回数の目安は10回です。

2-3.音に意識を置いて、スクリプトを見ないでシャドーイング

ここまでは音源を聞いて、止めて、真似するように音読をしましたが、実際のリスニングは自分のペースで聞くのではなく、音源(話し手)のスピードに合わせて聞く必要があります。

そこで、ここからは音源(話し手)のスピードに合わせて音を捉えられるようになるために、スクリプトを見ずに、音源を流し、止めずに少し後追いでその音の真似をします(これをシャドーイングと言います)。

シャドーイングを行う際、もし音源のスピードが速すぎて追い付けないということがあります。その時は、まず0.5倍速など、少し遅いスピードからはじめ、それができたら0.6→0.7→0.8と徐々にスピードを上げて、最終的には1.0倍速でも聞こえてきた音を抜け漏れなくシャドーイングできる状態に仕上げましょう。

ゴールの状態:文章を見ないで、聞いた音を抜け漏れなくシャドーイングできる(発音の再現度、精度は問わない)

確認方法: 自分のシャドーイング音声を聞いて、音を抜け漏れなく真似できているかを確認し、抜け漏れが無ければ次のステップに進みましょう(コーチに音声を送って確認してもらうのがベストです)。

音に意識を置いたシャドーイングの完成度例を音声でも掲載しておくので、参考にしてみてください。「李老师让他们好好儿学习, 好好儿锻炼身体。」

◎これだけできてればバッチリなので次に進みましょう

〇完璧でないけどここまでできていれば「音を全て捉える」という目的は達成できているので次に進みましょう

△まだ音に抜け漏れがあるのでもう少し(かなり)練習しましょう

3.音と意味を紐づけるためのトレーニング

ここまでで、精読ができる(見て100%意味がわかる)、さらに音を捉えることもできるという状態を作りましたが、これらに加えて、実際のリスニングでは「音と意味を紐づける力」が必要になります。

この「音と意味を紐づける力」を身に付けるために行うトレーニングもやはり「音読」です。

3-1.意味を考えながら音源を聞いて、止めて音読(スクリプトは見ない)

音を捉えるための音読とは違い、ここでの音読は意味を理解しながらの音読です。 文を見ずに、正しい音を聞いて、止めて、中国語の語順のまま意味を理解しながら音読しましょう。

この時、もし頭の中で意味を理解することができない箇所があったら、精読の内容を見て確認してから再開します。

最初はゆっくりでないと意味を理解しながら音読するのは難しいと思うので、小まめに音源を止め、ゆっくりと、自分のペースで意味を理解しながら音読しましょう。ただの音マネになってしまわないように要注意です。

音読回数の目安は10回です。

ゴールの状態: 文章を見ないで、途中止めながら音を聞き、その意味を理解しながら自分のペースで音読ができる状態 。

確認方法: 音の後に続いて声に出して、途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認し、無ければ次のステップに進みましょう。

3-2.意味を考えながらシャドーイング

ここまでは音源を聞いて、止めて、自分のペースで意味を理解しながら音読を行いましたが、ここからはシャドーイングを行います。

シャドーイングを行う際、もしスピードに追い付けないという場合には、まず0.5倍速など、少し遅いスピードからはじめ、それができたら0.6→0.7→0.8と徐々にスピードを上げて、最終的には1.0倍速でも聞こえてきた音の意味を抜け漏れなく捉えられている状態に仕上げましょう。

この意味を理解しながらのシャドーイングができるスピード以下の音源は、リスニングをした際に必ずハッキリと意味を捉えながら聞くことができます。

ゴールの状態: 文章を見ないで、音源を止めずに、意味を理解しながらシャドーイングができる状態 。

確認方法:意味を理解しながらシャドーイングを行い、途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認し、無ければ次のステップに進みましょう。

また、自分が意味を理解しながらシャドーイングができているかどうかの確認方法の1つとして、その内容について、感情を込めて、自分のセリフとして発話ができているかどうかというのを基準にすることもできます。これは、意味を理解できていないと感情を込めて話すことはできないから、というものです。

4.リスニング確認

最後にスクリプトを見ずに通常スピードでリスニングを行い、 途中意味が飛んでしまう(何を言っているかわからなくなってしまう)箇所が無いかを確認しましょう。

もし意味が飛んでしまう箇所がある場合には、その箇所を中心に再度「3-2.意味を考えながらシャドーイング」のステップに戻りトレーニングを行い、聞こえるように変えていきます。

問題無く聞こえ、少し負荷を上げたい場合には、1.1倍速、1.2倍速とスピードを上げても聞こえるように仕上げましょう。

よく同じ文を何度も練習していると「もう内容を覚えてしまったのでリスニングの練習になりません」という声を聞きます。このリスニングトレーニングの目的は、中国語の文を聞いた時、遅延なくその言葉の意味を正確に把握することです。なので、全体の意味を知っているかどうかということとは関係なく、聞こえた中国語の意味を、その語順のまま捉えているかどうかということに意識を置いてトレーニングを行いましょう。

文法書理解

使用するテキスト:中国語わかる文法

範囲:001~028

ゴールの状態:範囲の内容について理解し、今後文法で困った時などに「テキストに書いてあった」と思いだせる状態。理解度は100でなく、70%程度でも良いですが、今後辞書的に戻れるようにはしておきましょう。

勉強方法:テキストの指定範囲を前から順に読み込み、読むだけではなく、自分でノートにまとめる、例文を作って理解するなど、能動的な理解を行うようにしましょう。一度こうした体系的な文法書を全て丁寧に読んでいると、今後の文法理解で困った時に必ず役に立ちます。

スケジュール作成

ここまでが宿題の内容でした。

宿題の内容を踏まえて、今日からどういったスケジュールで取り組むか、具体的なスケジュールを決めていきましょう。

| week/宿題 | 発音 | 単語 | リーディング | リスニング | スピーキング ライティング | その他 |

| 1 | 完全教本 第一部分 | HSK5級 1〜300 見てわかる | HSK4級過去問第2回 リーディング 第3部分 回答→分析・復習 | HSK4級過去問第2回 第3部分26~35 回答&復習 | ー | 中国語 わかる文法 1~28 |

なんとなく頭の中で考えるだけでなく、仕事などの大切な予定を入れるのと同じ気持ちで、具体的に何時から何時まで、どこで何をするかまでを決めて行きましょう。

学習予定はご自身の好きなフォーマットを使って作っても良いですし、中国語コース使用ツール > 学習管理ページに掲載している学習管理表(Excel版)を使っていただくことも可能です。

中国語コース使用ツールページはこちら

スケジュール作成のポイントは以下の通りです。

30分ほど時間をかけて良いので、丁寧に計画を立てましょう。

- 1週間の合計学習時間は20時間を目指す

- 仕事が休みの日に寄せても良いが勉強時間ゼロの日が無いようにする

例)土日は各5時間、その他は1日2時間 - 単語は必ず毎日やる(睡眠時間を除いて5時間あけない)

- 1週間は6日で考え、残りの1日は予備日にする

- 前半に負荷をかけ、後半は復習に充てる

- 仕事などの重要な予定と同列の優先順位で予定する

計画を立てても途中でうまく行かなくなることがあるので、その時は必ず計画の見直しを行いましょう。

- それぞれの宿題にかけるべき時間配分はどうすれば良いですか?

-

今回は初回ということもあり、まずはそれぞれの宿題に対して均等に時間をかけてみましょう。その中で自分が苦手と感じる課題が出てきたらそれに時間を割くように変更を加えて行くと良いです。今までの受講生の傾向から、単語には時間をかけすぎない方が良いので、単語は最長5時間と決めて取り組むことも大切です。

また、ストップウォッチ片手に勉強をする習慣をつけて、自分がどれくらいの時間勉強しているかは必ず記録しましょう。

記録すると決めるだけで勉強量の確保がしやすくなるだけでなく、単語・文法など各課題に対して投下時間の偏りがないかどうか、後から確認することもできます。

ここでは「Study plus」というアプリを紹介します。

簡単に学習記録がつけられるだけでなく、グラフ化もしてくれるので非常に便利です。

それでは最初の1週間、まずは全力で頑張りましょう!